Menghadapi anak kalah lomba memang agak tricky. Kami bukan orang tua yang suka nge-push anak untuk ikut lomba A, B, C, D. Kami membebaskan anak-anak untuk mengambil keputusan sendiri, apakah akan ikut lomba atau tidak. Jadi orang tua adalah pembelajaran seumur hidup, ujiannya enggak ada aba-aba.

Daftar Isi

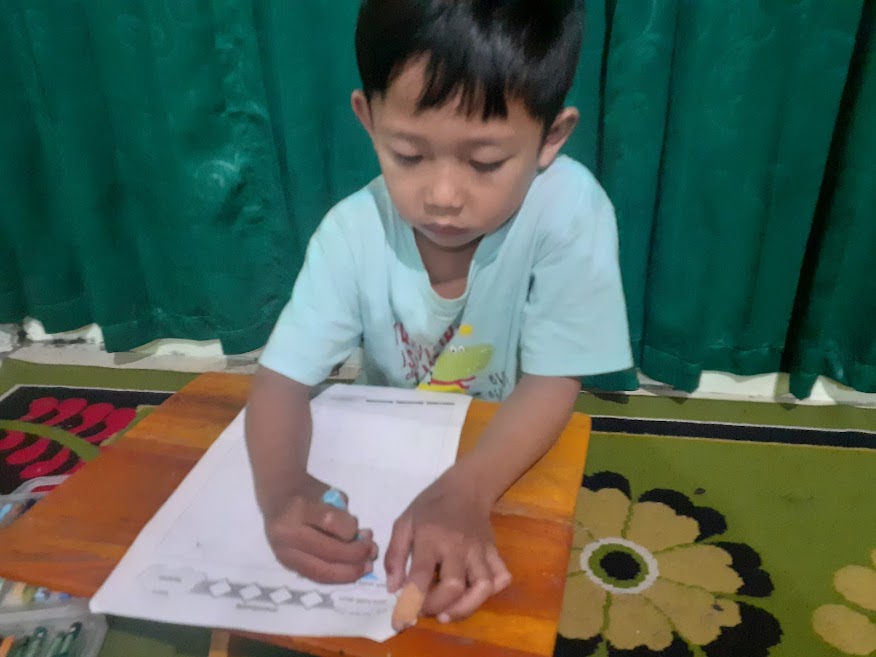

Hari itu cerah, tidak ada pertanda akan ada drama. Bu Guru mengabari jika anak-anak akan mengikuti lomba mewarnai di SD dekat RA, dalam rangka pengenalan lingkungan SD a.k.a promosi SD ke anak-anak. Si K ikut lomba mewarnai, aku tidak ada ekspektasi apa-apa.

Aku menjemput si K ke sekolah karena tidak ada antar-jemput. Di sekolah ternyata sedang menunggu penjurian. Si K masih terlihat ceria. Lari kesana-kemari bersama teman-teman barunya dari SD. Tiba saat pengumuman, si K tidak ada di jejeran nama pemenang. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Si K murung, sedih. Saat teman akrabnya mendekat dengan membawa hadiah, mata si K mbrambangi.

Aku berusaha tenang. Memberinya waktu untuk kecewa dan menangis. Mungkin ini memang berat untuknya. Aku berusaha tidak bertanya banyak. Meski otakku bertanya-tanya, kenapa bisa dia menangis padahal selama ini dia selalu cuek dengan lomba.

“Sudah cukup nangisnya?” tanyaku berulang kali. Hingga akhirnya si K merasa cukup dan mengajak pulang. Langkahnya gontai, lemas tanpa semangat.

Sepanjang jalan aku bertanya-tanya di dalam hati. Menahan diri untuk enggak mencerca pertanyaan ke si K. Si K lemes. Begitu turun dari motor, dia langsung ke kamar, melempar tas, dan tidur dengan posisi tengkurap. Tanpa ganti baju, tanpa menaruh tas di tempatnya seperti biasa.

Memberi Jeda untuk Merasakan Kecewa

Si K seharian lemes. Enggak kayak biasanya yang suka njungkir walik. Sampai-sampai main PS yang biasanya dia suka saja, dia enggak mau nyentuh. Sebagai seorang Ibu aku was-was. Rasanya aku ingin segera memberi ‘obat’, menghiburnya dengan janji-janji manis. Tetapi, oh, kutahan-tahan. Sungguh rasanya hati ini ngilu.

“Ibu, kenapa orang nangis?” tanya si K saat kami bermain bersama.

Aku mengambil nafas dalam-dalam, menata hati, “Bisa karena sedih, bisa karena kecewa, bisa juga karena marah.”

“Kalau tadi berarti aku nangis karena apa, ya?” Si K menempelkan ujung telunjuknya di bibir, “Aku sedih, sih, tetapi bukan sedih. Gimana ya. Apa itu namanya, rasanya tuh disini gimana gitu.”

“Karena kalah lomba?”

Si K mengangguk. Tetapi mimik wajahnya menunjukkan jika ia masih bingung dengan perasaannya. “Kevin di dada rasanya enggak enak, ya?”

Si K mengangguk lagi. “Hmm, kayak, sudah mengerahkan semua tenaga, tetapi ternyata kalah?”

“Iya. Tapi, aku juga iri dengan teman-teman yang menang.”

“Iri karena teman-teman menang?”

“Bukan, tapi aku iri karena mereka dapet uang.”

Aku tertegun. Memutar kembali slide-slide saat di sekolah tadi. Si K sempat meminjam hpku dan mencari stunt car di marketplace. Si K sempat bergumam, seratus delapan puluh ribu. Apakah ada hubungannya dengan keinginannya untuk membeli stunt car?

“Jadi kamu ingin dapet uang karena mau kamu gunakan untuk beli stunt car?” Si K mengangguk.

Sudah ketemu kenapa ia menangis saat kalah lomba, ternyata ia ingin hadiah uang yang dijanjikan oleh panitia untuk membeli stunt car. Kami berbincang lama. Mengulik perasaan si K. Ia belajar apa itu kecewa dan bagaimana rasanya. Aku belajar bagaimana tetap membuatnya bangga meskipun kalah lomba.

Mengurai Kembali Motivasi Belajar

Kekalahan si K dalam lomba menjadi kesempatan untuk mengulik kembali motivasinya belajar. Ya, memang, rasanya ini masih terlalu dini. Tetapi aku tidak ingin ia merasa bahwa lomba menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan eksistensi diri.

“Kevin tahu enggak, ada cara lain bagaimana kita bisa menunjukkan siapa kita selain lomba.”

Aku hati-hati memilih kata. Aku tidak ingin si K menjadi orang yang meremehkan temannya yang ikut lomba karena ia kalah lomba. Aku tidak ingin si K tumbuh menjadi orang yang membenci sesuatu karena ia tidak mampu untuk meraihnya.

“Kita bisa berkarya. Kita harus punya karya, agar kita bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan orang banyak.”

“Karya itu apa?”

“Karya itu sesuatu yang kita hasilkan. Apapun. Ibu misalnya, ibu suka menulis, ibu punya karya berupa tulisan. Abah suka ngoding, abah punya karya berupa software yang memudahkan orang lain untuk mengelola keperluannya. Kevin juga gitu, Kevin bisa punya karya, sesuai dengan keahlian Kevin.”

“Tapi kan aku enggak punya karya. Tulisanku jelek kayak anak balita.”

Di titik ini aku mendeteksi ada perasaan insecure pada si K karena memang ada yang membanding-bandingkan dengan yang lebih tua, yang tulisannya lebih bagus dan rapih. Aku marah, tetapi aku tidak bisa mengontrol lingkungan, yang bisa kukontrol adalah anakku, bagaimana ia menghadapi lingkungannya.

“Kan Kevin baru enam tahun, tujuh tahun nanti Februari. Masih belajar. Hebatnya, Kevin sudah bisa baca, sudah mampu merangkai kata sesuai SPOK. Tugas kita tu belajar, belajar aja terus. Abah dan Ibu juga sama, sampai sekarang masih belajar. Enggak kenal umur tua atau muda.”

“Berarti aku harus belajar yang banyak biar punya karya?”

Aku mengangguk. Si K kembali merajuk, “Tapi aku enggak punya karya. Menggambar aku enggak bisa. Menulis kayak anak balita.”

“Ya, kan, belajarnya enggak sehari-dua hari. Abah belajar pemrograman 10 tahun. Ibu belajar menulis 15 tahun.”

Si K mengangguk-angguk. Ia terlihat mengantuk. “Sudah ya, sekarang tidur. Perasaan Kevin sekarang gimana. Masih kecewa?”

“Sedikit, tetapi tidak apa-apa. Aku mau belajar biar punya banyak karya.”